Nos cansamos de todo, y de todo lo contrario. De la sequía y de la lluvia, del frío y del calor, de quedarnos en casa y de salir… En realidad, todo es cuestión de proporción y oportunidad. Con la revisión del Franquismo sucede lo mismo: casi 90 años después del inicio de la dictadura de Franco, resulta cansado seguir hablando de ello. Pero mientras que no haya un cierre satisfactorio que dignifique a los oprimidos por el Movimiento con igual reconocimiento que a los caídos en la Guerra Civil en el bando vencedor, no habrá cierre que valga, por más años que pasen.

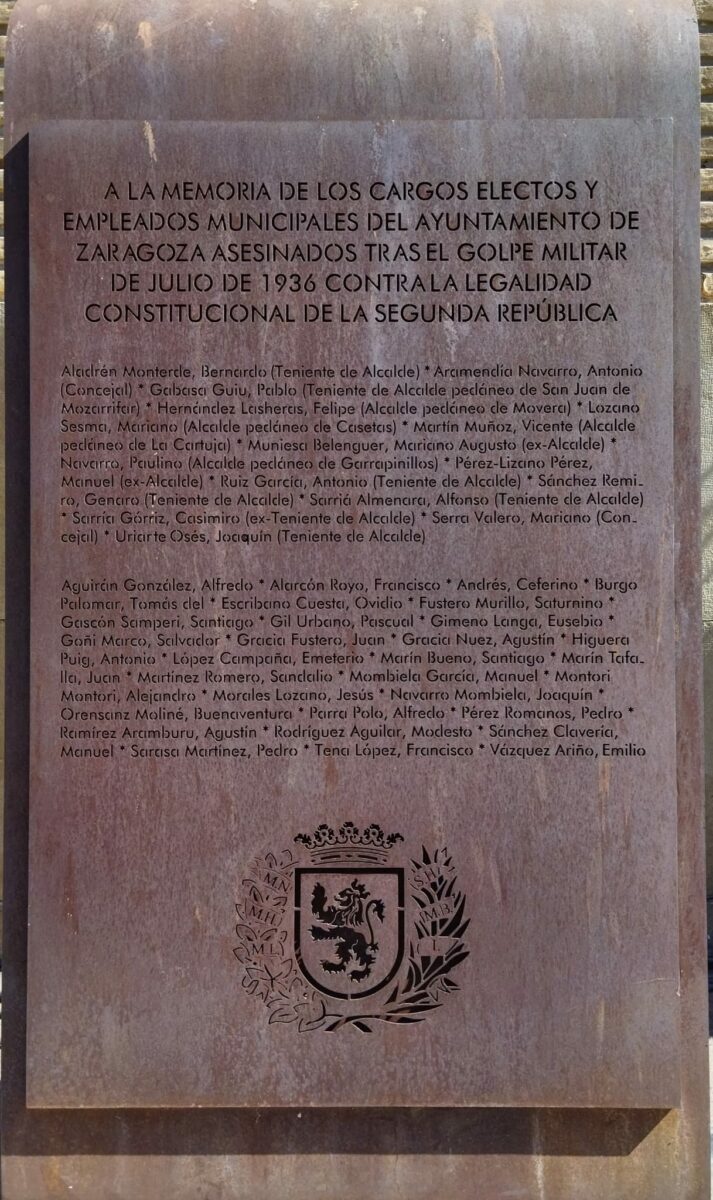

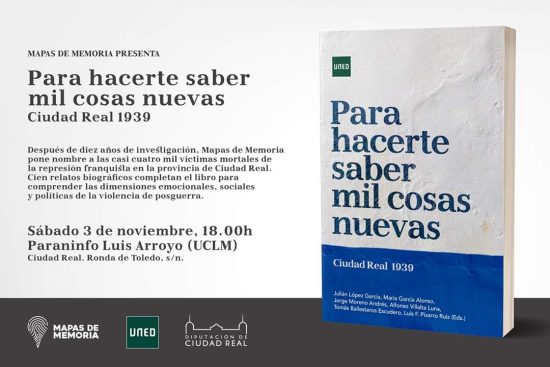

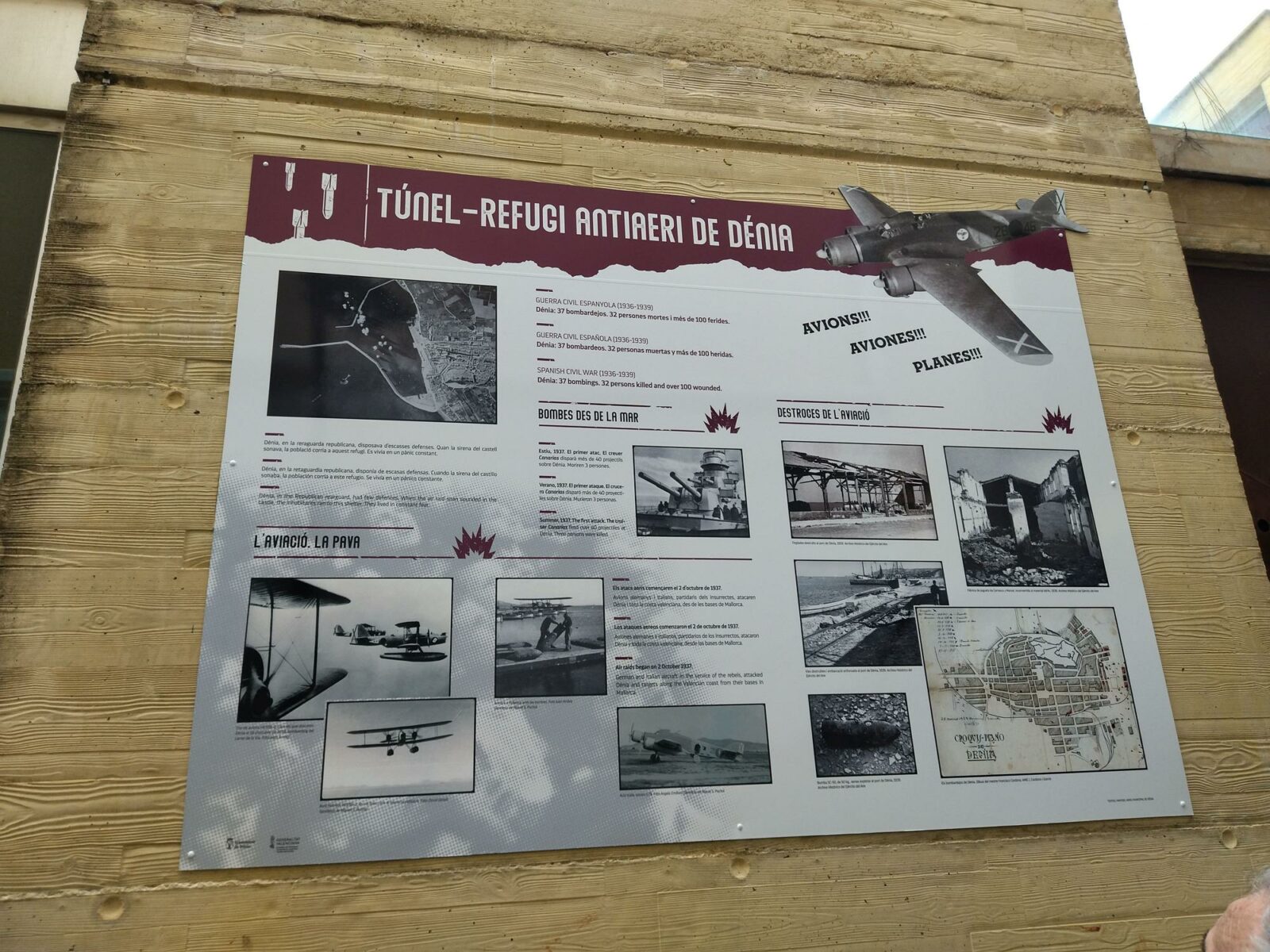

Que el tema sigue muy latente lo demuestra el hecho de que no hay librería en ningún rincón de España que no tenga (incluso en el escaparate) algún libro de algún autor local sobre lo acontecido en su zona entre los años 30 y 40 en España, especialmente en lo que concierne a la represión franquista. O la existencia de museos, lugares de interés (refugios, mapas, etc.) o hitos testimoniales de fosas o represaliados repartidos por toda la geografía nacional (véase la galería de fotos al final de este artículo). En este mismo periódico digital hay un repositorio de artículos sobre Memoria histórica en la provincia. También en este medio, Antonio José Martín de Consuegra publicaba un artículo titulado La Guerra Civil en Ciudad Real, los años más duros de la capital de La Mancha, en su columna de Historia e Historias de Ciudad Real. El recuerdo está muy vivo entre los que todavía siguen vivos, y más aún en los millares de familias que sufrieron la cruel represión franquista de modo especial. Las familias solo encontrarán la paz cuando se conozca su sufrimiento y sus muertos tengan una sepultura digna. Nadie tema una revancha, sería una contradicción en sí misma y tampoco es posible. El interés por recuperar un relato cierto (no manipulado o censurado, como el que impuso el Franquismo) no se limita a ellos, es un derecho y un deber de toda la sociedad civil. Un movimiento imparable, y prácticamente no hay día en que no haya alguna información o revelación nueva sobre este asunto.

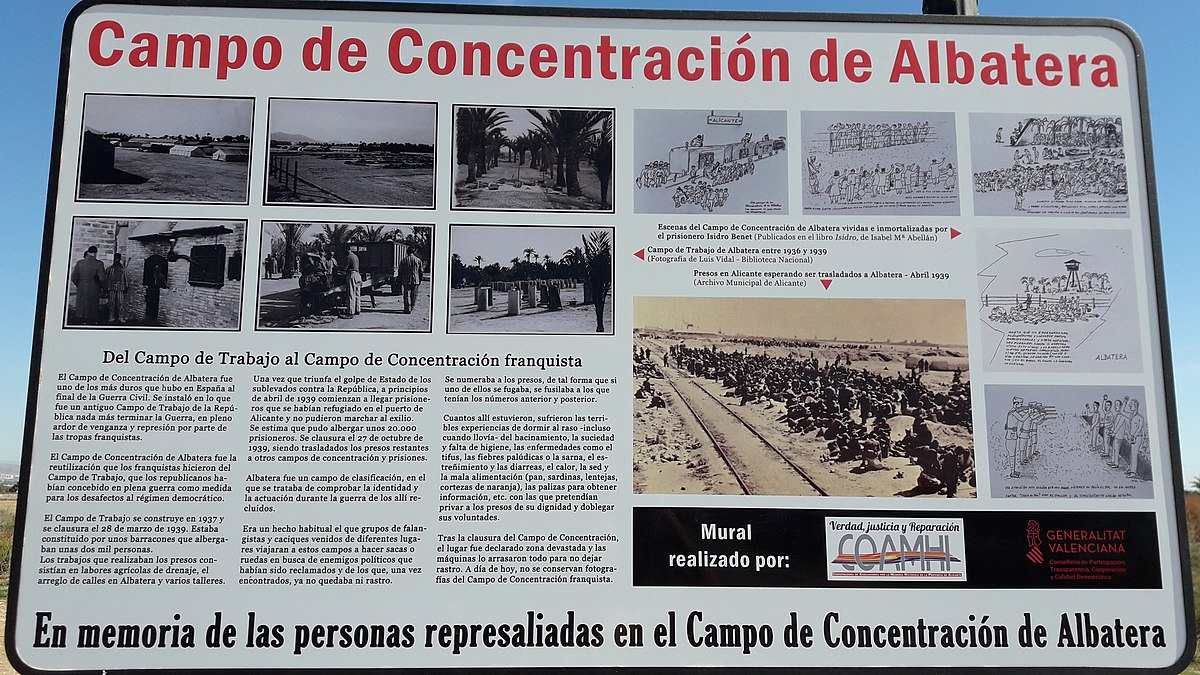

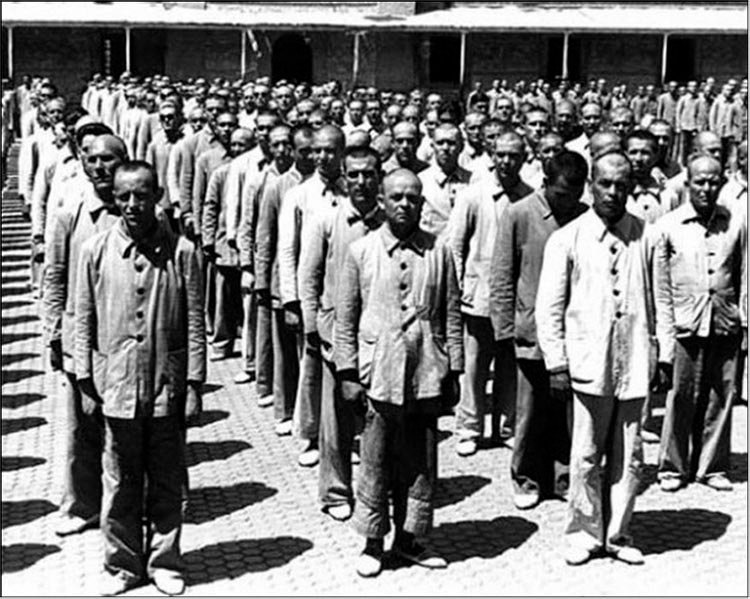

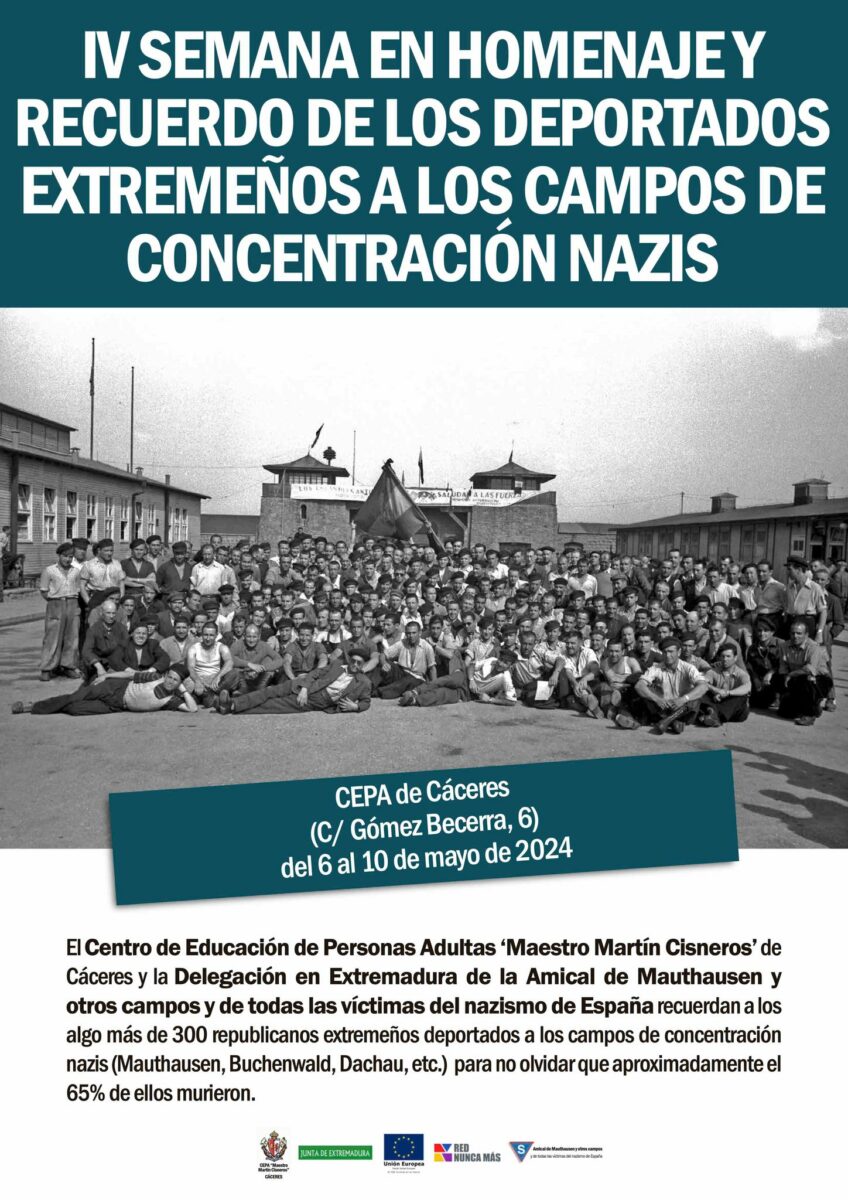

Porque aunque canse, es preciso insistir y recordar que durante el Franquismo, como indica el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 [en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975] en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración (se calcula que en España hubo hasta 296 campos de concentración, diseñados por la Gestapo), trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos.

La ONU también ha emitido distintas resoluciones en los últimos años, como la Resolución 2.004/72 de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2005/102/Add.1) para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; la 47/133 (de 1992) sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; la A/RES/60/147 (de 2005) sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones… entre otras, sin olvidar la condena al régimen de Franco en 1946: “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Se trata, por tanto, de un régimen ilegal en virtud de su procedencia ilegítima”.

Pero el conocimiento o los gestos simbólicos no son suficientes. Para superarlo definitivamente, primero es necesario un consenso, un reconocimiento institucional; segundo, legislar; y tercero, reparar, a base de tiempo y dinero. Y es preciso relatar lo acontecido en este siglo:

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de 2002 una Proposición no de Ley en la que reiteraba que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». Un texto un tanto ambiguo, pero útil y consensuado, emitido en una fecha tan simbólica como lo fue el aniversario de la muerte de Franco. Un texto aprobado año y medio antes de que José Luis Rodríguez Zapatero relevase a José María Aznar en el gobierno, y que, a la vista de sus últimas declaraciones y actuaciones, el PP actual lo habría reprobado. Una lástima, porque la ejemplaridad que supondría mantener un consenso mínimo sobre el reconocimiento del daño causado por el Franquismo a medio país sería fundamental para cerrar este episodio definitivamente.

En base a dicha proposición, al espíritu de la Transición, y al referido informe del Consejo de Europa de 2006, el gobierno de Zapatero impulsará la Ley 52/2007, más conocida como LEY DE MEMORIA HISTÓRICA, cuyo objeto es “1. reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; 2. promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar; 3. adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos; todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”. Podrían agruparse en cuatro tipos de medidas. 1. Simbólicas: derecho a la recuperación de la memoria personal o familiar; ilegitimidad de los tribunales; retiradas de símbolos honoríficos conmemorativos de la sublevación militar, la Guerra Civil o la Dictadura… 2. Reparadoras: mejoras de prestaciones, pensiones, indemnizaciones, previstas en leyes anteriores como la Ley 46/1977, de Amnistía, Ley 5/1979 o Ley 35/1980. 3. Medidas para impulsar la localización e identificación de las víctimas. 4. Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil (véase también PARES).

Como es bien sabido, el sucesor de Zapatero al frente del gobierno entre diciembre de 2011 y junio de 2018, M. Rajoy, se jactaba en el Congreso de los Diputados de destinar 0 € para las actuaciones previstas por la ley de Zapatero. Por eso, en 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desapariciones Forzosas e Involuntarias emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del Franquismo, e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. En 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus observaciones finales relativas al sexto informe periódico presentado por España (sobre el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos) reiteraba su preocupación por las “dificultades de investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular, los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”.

Entonces, algunas CCAA desarrollaron la citada ley de memoria histórica mediante legislación propia: en Cataluña, las leyes 13/2007 y 10/2009; en Navarra, la Ley 33/2013; en el País Vasco, la Ley 4/2014; en Baleares, la Ley 10/2016; en Andalucía, la Ley 2/2017; en la Comunidad Valenciana, la Ley 14/2017; en Aragón, la Ley 14/2018; en Castilla y León, el Decreto 9/2018. En la legislatura anterior, el gobierno de Pedro Sánchez promulga la Ley 20/2022, de Memoria Histórica, que justifica en su Preámbulo como una reforma de aquella ley 52/2007 de Zapatero, para alcanzar con mayores garantías aquellos objetivos (extendiendo la tipología de condición de víctimas, el derecho de las víctimas a la verdad, actuaciones sobre bienes expoliados, la creación de un registro y censo estatal de víctimas, etc.) y ampliar la duración de la reparación de daños hasta el momento simbólico de la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 (con lo que también se da cabida a las muertes causadas por grupos terroristas de izquierda y derecha extremas o por violencia policial en el periodo preconstitucional).

En el contexto actual de 2024, con la derogación de algunas leyes de memoria histórica regionales, promovidas por gobiernos de coalición PP/Vox y suplantadas por “leyes de concordia”, esta misma semana, en una conferencia en el CEU, Aznar decía que “todo lo que suene a concordia le suena bien”, mientras alimentaba la concordia con frases como éstas: “una parte de la izquierda que padece una indigencia intelectual muy grande y cada quince días tiene que escarbar entre los restos de Franco porque si no, no pueden vivir”, “reescribir la historia es lo más absurdo que se puede hacer” o “la Transición se hizo para mirar al futuro”. Por el contrario, una vez más, la ONU ha tenido que intervenir para denunciar estas leyes de concordia revisionistas, instando al Gobierno de España a adoptar medidas necesarias para contrarrestar unas normas que incumplen los Derechos Humanos (además de las resoluciones antes citadas). Y es que el propio hecho de extender la atención de la normativa a los periodos constitucionales previo y posterior a la Dictadura (como hacen estas leyes) equipara implícitamente el totalitarismo a la democracia. Además, estas leyes restringen y suprimen instituciones, financiación, divulgación, la participación ciudadana… Para colmo, la respuesta de altos cargos del PP resulta, cuando menos, bochornosa, tildando a los relatores de la ONU de cómplices de terrorismo, mentirosos, ignorantes y no imparciales.

Hay un dicho popular que dice que si corre, nada o vuela como un pato, se trata de un pato. Algo parecido podría decirse de lo que son quienes mantienen la misma posición y estrategia del dictador hoy en día con respecto a la justificación del golpe de estado, el posterior exterminio de los adversarios y sus huellas, y la represión a sus familias. Hubo actuaciones legislativas de reparación efectuadas en los primeros años de la Transición, pero todas ellas referidas al periodo 1936-39 (RD-ley 6/1978 -modificada por Ley 10/1980-, RD-ley 35/1978, RD-ley 43/1978, Ley 5/1979, Ley 35/1980, Ley 6/1982, Ley 37/1984) para los apologetas del Franquismo, fueron suficientes, tolerantes y correctas. En consecuencia, insistir en la reparación se entiende como una revancha injustificable, como reabrir heridas cerradas. Pues justo ahí radica la endeblez de la argumentación: no quieren que sea objeto de revisión la represión que hubo lejos del frente y mucho menos la de después, supuestamente en tiempo de “paz” (como relatan insistentemente organismos internacionales independientes). Como en los tiempos de la Reconquista, solo los caballeros caídos en combate merecen su respeto… pero no entonces, sino desde la Transición; porque no contemplo que las vidas de los que lucharon en el bando republicano tuvieran ningún valor mientras vivió Franco.

Por tanto, es preciso que la sociedad española no se deje contaminar por el revisionismo revanchista que, con mayor o menor descaro, se aplica desde las administraciones públicas gobernadas por PP/Vox; y entienda que ésta no es la vía para cerrar este capítulo satisfactoriamente para todos. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece el día 8 de mayo (día en que se conmemora la derrota del Nazismo en Europa) como “día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura”. Un día que este año ha pasado sin pena ni gloria. Mientras tanto, el gobierno municipal de PP/Vox en Alpedrete ha cambiado el nombre a la Plaza de Paco Rabal, actor de prestigio internacional que se significó por sus ideas de izquierda, así como el de su esposa -la actriz Asunción Balaguer- en el centro cultural del pueblo donde vivieron.

POST-DATA-Las leyes de concordia de PP/Vox : Tres eran tres y ninguna era buena.

¿Y qué tienen de perverso estas leyes de concordia? Las leyes de Aragón y la C. Valenciana son especialmente inquisitivas, tal vez porque dichas leyes fueron redactadas por los adversarios políticos, cosa que no ocurre con la de Castilla y León, que al menos mantiene una regulación similar de protocolos para las exhumaciones y los mapas de fosas. Pero de todas ellas se deriva, más allá de la existencia de las fosas ya encontradas, obviamente, que no se va a financiar la continuación de estas exhumaciones, que el resto de víctimas del Franquismo no merecen la menor consideración, ni se considera a la Dictadura de Franco como un periodo de adoctrinamiento y persecución ideológica. Toda una muestra de lo que hubiera sido la frustrada “Derogación del Sanchismo”. Si esta forma de “concordia” no es revanchismo, que venga Dios y lo vea.

La Ley 1/2024 de Aragón tiene un artículo único, Derogación de la Ley 14/18, por la que se suprime TODO: el Censo de memoria democrática, las Rutas de memoria democrática, Inventario de lugares, Registro de entidades de memoria democrática, actuaciones en el ámbito educativo, iniciativas de colaboración, subvenciones, etc. En su Preámbulo, dice: “Cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las mencionadas libertades públicas, puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada. La memoria es algo subjetivo y personal y no debe ser objeto de desarrollo legislativo”. Los relatos avalados por organismos independientes tampoco les parece apropiados.

La Proposición de Ley PPL/000009-01 de Castilla y León dice en su Exposición de motivos: “Una Guerra Civil, como la vivida en España, supone el peor acontecimiento político y social que puede sufrir una Nación (…) Sin embargo, las nuevas generaciones que no vivieron, ni siquiera remotamente, ninguno de los referidos enfrentamientos, han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”. En consecuencia, el relato del pasado no se toca. Ninguna mención expresa ni al Franquismo, ni a la Dictadura, ni a la Postguerra. Esta proposición tampoco modifica, sino que deroga la normativa anterior (el Decreto 9/2018); y con ello, suprime la participación ciudadana y el apoyo institucional a las asociaciones; tampoco se otorgan subvenciones a las asociaciones, sino que “el apoyo económico se dirigirá prioritariamente a las universidades, fundaciones y centros de estudios de concordia para la realización de investigaciones, publicaciones, eventos educativos, exposiciones y los estudios relacionados con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el proceso de transición democrática” (nada de subvencionar las exhumaciones, ni de revisar el periodo franquista); sustituye el Consejo Técnico de la Memoria Histórica por la Comisión de Exhumaciones (de la que ya no forman parte los representantes de las asociaciones); suprime el Consejo Asesor de la Memoria Histórica, el Centro Documental de la Memoria Histórica y el Banco de ADN; desaparece el Capítulo sobre Memoria y reconocimiento, y con ello también desaparece este texto: “Las Administraciones Públicas de Castilla y León apoyarán los actos públicos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y la dictadura del franquismo (…) [Se procurará la inclusión en el currículo escolar de] contenidos que permitan adquirir conocimientos sobre la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista”.

La Proposición de Ley sobre concordia de la Comunidad Valenciana (RE 14.832), como la castellano-leonesa, insiste con similares términos en su Exposición de motivos, en que “la Guerra Civil llevó hasta el PAROXISMO las dinámicas de enfrentamiento” de la CONVULSA II República, en que “NO HAY UN RELATO CONSENSUADO” sobre lo sucedido, o en lo ya relatado sobre las nuevas generaciones: “nada tiene que ver con lo que vivieron o pensaron los españoles de hace casi cien años”. Consta de 5 artículos y algunas disposiciones, derogando la Ley anterior (14/2007), todas las comisiones, organismos e instituciones públicas creadas, y la tramitación de procedimientos no cerrados (a excepción de las exhumaciones). Se hace igualmente extensiva la condición de víctima -con respecto a la Ley de Memoria Democrática- a las víctimas de la II República y a las de terrorismo [ya en democracia], que nada tienen que ver con el periodo no constitucional. Sin embargo, aunque se hace alusión expresa a la ayuda a las víctimas del terrorismo, no hay ninguna alusión expresa a las víctimas del Franquismo -término que tampoco aparece. Se reconoce el derecho a la reparación y preservación de la memoria de las víctimas “evitando cualquier intento de revancha o manipulación de nuestra historia que provoque el enfrentamiento entre españoles”.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada