Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).

dimecres, 31 de desembre del 2025

El Barco Stanbrook en el muelle de Oran 1-4-1939. Ver si alguien reconoce a su familiar

dimarts, 30 de desembre del 2025

𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗩𝗲𝗶𝗴𝗮 “𝗢 𝗣𝗶𝗹𝗼𝘁𝗼”, 𝗲𝗹 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗳𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝘀𝘁𝗮.

Franco y sus padrinos internacionales: cómo el fascismo global construyó la dictadura española

De laboratorio de ideas del fascismo europeo a socio estratégico de EEUU durante la Guerra Fría

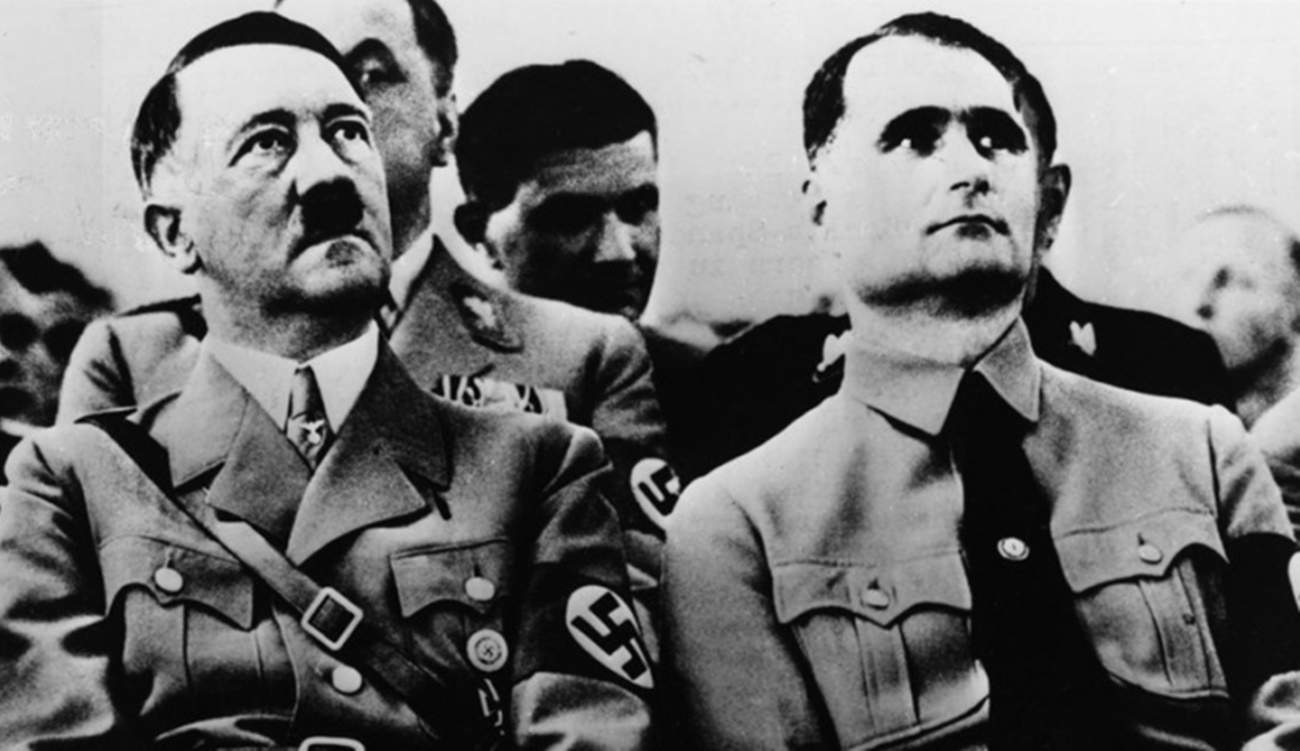

Adolf Hitler y Rudolf Hess

La Guerra Civil española (1936-1939) no fue un conflicto aislado; fue también un laboratorio y un punto de encuentro para las fuerzas autoritarias que amenazaban Europa en los años treinta. Desde sus primeros días, el golpe de Estado de Francisco Franco recibió apoyos decisivos que no se limitaron a la logística o la financiación: potencias extranjeras compartieron con el general fascista su ideología, sus armas y sus hombres, consolidando una dictadura que perduraría casi cuatro décadas en España. Comprender la dimensión internacional del franquismo es esencial para evaluar cómo un régimen autoritario pudo sostenerse durante tanto tiempo, en buena medida gracias a redes de complicidad global.

Uno de los aliados más visibles y significativos fue la Alemania nazi de Adolf Hitler. Berlín suministró a Franco aviones, tanques y artillería pesada, además de enviar a miles de soldados de la famosa Legión Cóndor, responsable de bombardeos devastadores sobre ciudades como Guernica, cuya población civil quedó atrapada en una masacre que se convertiría en símbolo del horror de la guerra. La colaboración germana no se limitó al ámbito militar; el régimen nazi aportó asesoramiento estratégico y logístico que permitió a Franco consolidar territorios clave y preparar ofensivas decisivas, asegurando el triunfo sobre la Segunda República.

Italia, bajo Benito Mussolini, desempeñó un papel similar. El dictador fascista envió miles de voluntarios y toneladas de armamento, además de proporcionar entrenamiento militar y apoyo en la organización de las fuerzas franquistas. La intervención italiana no solo fortaleció militarmente al bando sublevado, sino que también reforzó su legitimidad internacional: el apoyo de Mussolini envió un mensaje claro de que el fascismo era un fenómeno transnacional capaz de respaldar regímenes afines en toda Europa.

Pero no todos los apoyos vinieron de potencias explícitamente fascistas. Durante la Guerra Civil, la no intervención formal de Francia y Reino Unido, que limitaron la ayuda a la República, contrastaba con la permisividad hacia Franco. Mientras Berlín y Roma enviaban armas y tropas, los gobiernos democráticos occidentales ofrecían un frente de neutralidad que, en la práctica, favoreció al general sublevado. La falta de sanciones efectivas y el bloqueo diplomático a la República demostraron cómo la geopolítica podía inclinar la balanza incluso sin disparar un solo proyectil.

Tras la victoria franquista en 1939, el régimen continuó recibiendo apoyo internacional, aunque de manera más velada. Durante la Segunda Guerra Mundial, España mantuvo una posición ambigua: neutral en apariencia, colaboradora en la práctica. Franco permitió que voluntarios españoles se incorporaran a la División Azul para combatir junto a la Wehrmacht en el frente oriental, y facilitó el tránsito de información estratégica que benefició a las potencias del Eje. A cambio, el dictador consiguió mantener la independencia formal del país y consolidar su régimen sin sufrir invasiones ni ocupaciones, algo que fortaleció su imagen de líder invencible en el imaginario nacional.

Incluso después de la guerra, cuando la derrota del Eje parecía inevitable, Franco logró tejer una red de relaciones que asegurara la supervivencia de su dictadura. La Guerra Fría abrió nuevas oportunidades: el temor al comunismo convirtió a España en un aliado estratégico para Estados Unidos y otros países occidentales. Los apoyos económicos y militares que llegaron en las décadas siguientes, bajo la excusa de frenar la expansión soviética, ofrecieron al régimen franquista la posibilidad de modernizar su aparato militar y de afianzar un control interno basado en la represión y la censura. Así, un régimen que en sus orígenes dependió de ideologías fascistas extranjeras terminó siendo sostenido por las dinámicas de la geopolítica global.

Este entramado de apoyos revela un aspecto crucial: el franquismo no fue un fenómeno puramente español, sino parte de un proyecto autoritario internacional que unió intereses ideológicos y estratégicos. La legitimidad del régimen se construyó no solo mediante la fuerza interna y la represión sistemática de la oposición, sino también gracias a la complicidad de aliados externos que proporcionaron recursos, protección y asesoramiento durante décadas. La dictadura fue así un nodo en la red del fascismo europeo y un ejemplo temprano de cómo los regímenes autoritarios pueden prosperar con la combinación de apoyo interno y respaldo internacional.

Recordar estos hechos no es un ejercicio académico: es un imperativo ético y político. La historia de los apoyos internacionales a Franco evidencia que las dictaduras no surgen en el vacío, sino que dependen de alianzas, complicidades y silencios cómplices. Comprender estos vínculos es también una forma de advertencia: el fascismo, cuando encuentra ecos y aliados, puede sostenerse más allá de las fronteras y del tiempo, dejando cicatrices profundas que tardan generaciones en cerrar.

diumenge, 28 de desembre del 2025

“Como consecuencia del golpe de Estado, la población de Irún pasó de 18.000 a 6.000 habitantes”.

Contra la Impunidad del Franquismo

El Gobierno ha reconocido como "víctimas del franquismo" a los miembros de ETA 'Txiki' y Otaegi, fusilados en 1975

- Se trata de una "reparación" prevista en la Ley de Memoria Democrática porque se considera “ilegítimo” el consejo de guerra que les condenó a muerte

- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es

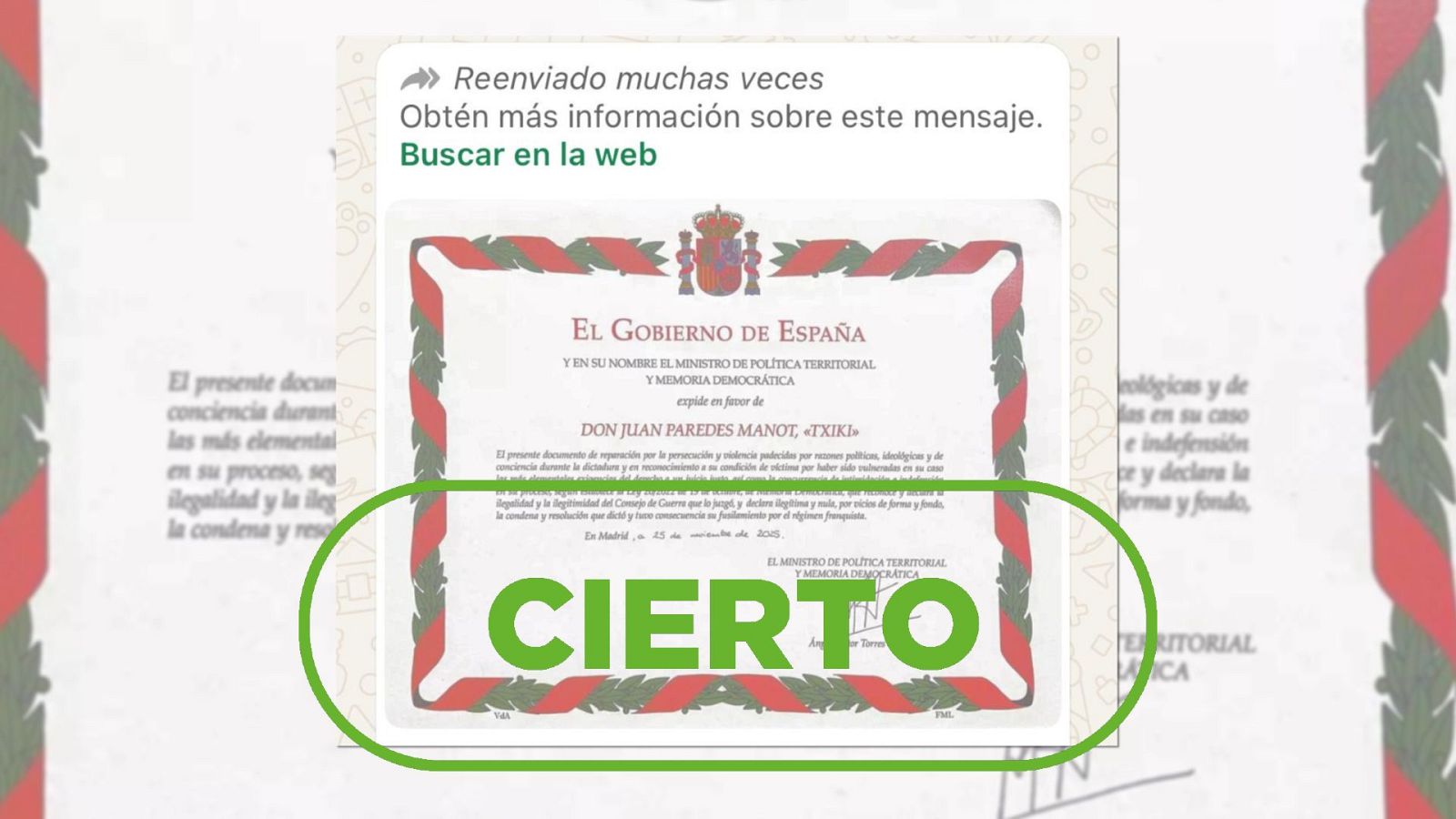

Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE si el Gobierno ha reconocido como "víctima del franquismo" a un miembro de ETA llamado 'Txiki'. Es cierto. Juan Paredes Manot, 'Txiki', fue fusilado el 27 septiembre de 1975, dentro de las consideradas cinco últimas ejecuciones del régimen franquista. El Gobierno ha declarado como ilegales e ilegítimos los consejos de guerra en los que condenaron a muerte a 'Txiki' y a Ángel Otaegi, también miembro de ETA, y ha aprobado las declaraciones de reconocimiento que pidieron sus familiares.

"El repugnante y cobarde pistolero etarra Txiki asesinó a sangre fría al policía de 29 años José Díaz Linares en presencia de su mujer. El gobierno de Sánchez le reconoce como 'víctima del franquismo'", leemos en el mensaje de WhatsApp que nos habéis reenviado, acompañado de una foto de un documento oficial expedido por el "Gobierno de España" en favor de "Don Juan Paredes Manot, 'Txiki'". Encontramos publicaciones en redes sociales como X y Facebook con el mismo mensaje.

'Txiki', fusilado el 27 de septiembre de 1975 tras un consejo de guerra

El 11 de diciembre de 2025, el Telediario de TVE de País Vasco informó de que el Gobierno de España reconoce, "por primera vez la ilegalidad y la ilegitimidad" de los consejos de guerra contra 'Txiki' y el que también era miembro de ETA Ángel Otaegi y declara ilegítimas y nulas las condenas que provocaron sus fusilamientos.

Esta solicitud de "reconocimiento y reparación personal" está contemplada en el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática. Se da a las personas que sufrieron "persecuciones, condenas, sanciones" u "otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" durante la Guerra Civil y la dictadura. Se entrega un título firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que es el que aparece en la imagen difundida en redes y que publicó la agencia EFE.

Juan Paredes Manot, 'Txiki' y Ángel Otaegi, ambos miembros de ETA político-militar, fueron dos de los cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975 en las últimas ejecuciones del régimen franquista, menos de dos meses antes de que muriera el dictador. También condenaron a muerte a tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.

Condenado por el asesinato del policía Ovidio Díaz en el asalto a un banco

A 'Txiki' le condenaron en un consejo de guerra sumarísimo por el atraco en una sucursal del Banco Santander en Barcelona, en el cual falleció el policía Ovidio Díaz López. Las publicaciones de redes aseguran que "Txiki asesinó a sangre fría al policía de 29 años José Díaz Linares". El 29 de marzo de 1975, ETA asesinó a José Díaz Linares en el barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián. Según publicó ABC el 1 de abril de ese año, 'Txiki' fue identificado como uno de los presuntos asesinos de este crimen, aunque nunca llegó a ser juzgado por ello. En cuanto a Ángel Otaegi, el consejo de guerra le condenó a muerte por el atentado contra el cabo de la Guardia Civil Gregorio Posada.

El Consejo de Ministros celebrado el 26 de septiembre conmutó la pena de muerte a seis de los once condenados: José Antonio Garmendia, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras. Los otros cinco fueron fusilados el día 27, a primera hora de la mañana.