Hace medio siglo, en la madrugada del 19 al 20 de abril de 1963, Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, detenido como agente clandestino del partido en Madrid unos meses antes,fue fusilado en el campo de tiro de Carabanchel. La sentencia de muerte que le condujo allí no es una más en el cruento bagaje represivo del general Franco. La ejecución de Grimau, condenado por supuestos crímenes cometidos durante la Guerra Civil, veinticinco años antes, fue el cierre de la compuerta con la cual Franco zanjó las grietas que en ese momento amenazaban su régimen: las huelgas mineras de 1962 en Asturias y el País Vasco, la reunión de la oposición interna y el exilio en el llamado Contubernio de Munich, las maniobras de militares africanistas como Muñoz Grandes y García Valiño para tratar de jubilarlo.

El fusilamiento de Grimau también fue la respuesta del tirano a Europa, a las calles de las capitales que se llenaron, como nunca, de manifestantes que repudiaban su dictadura. La ignorancia de las cartas de intelectuales como Sartre, Louis Aragon, Simone Signoret, Yves Montand. Del primer ministro británico Harold Wilson, del socialista italiano Pietro Nenni, de Willy Brandt. Del cardenal de Milán,Montini, que, elevado al papado como Pablo VI menos de un año después, mantendría ya siempre una animadversión extrema hacia Franco.

Un enroque del dictador que no consiguieron ablandar ni las peticiones llegadas de Isabel II , del general De Gaulle, del mismo Vaticano. Incluso ignoró un telegrama personal que Nikita Kruschev envió en una insólita ruptura de la ausencia de contactos entre la Unión Soviética y Franco.

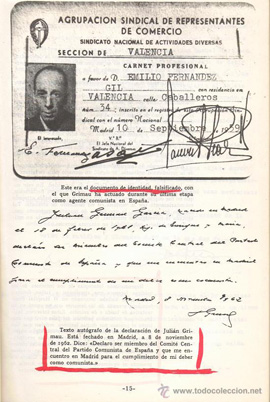

El macabro proceso que condujo al comunista Julián Grimau de la detención al pelotón de fusilamiento tampoco fue precisamente común. Su conducción a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, en donde fue torturado y arrojado por una ventana del primer piso al exterior por miembros de la Brigada Político Social de los comisarios Conesa y Yagüe. Su convalecencia posterior, con un traumatismo craneal, hueso frontal hundido y pérdida de masa encefálica. La farsa del consejo de guerra, con unas infundadas acusaciones de “torturador en las checas de Barcelona”, cuando su nombre no aparecía en la enciclopedia del terror rojo llamado Causa General por los tribunales del franquismo. Y la impostura del juicio, comenzando por el hecho invalidante de que el fiscal ponente del Consejo, Fernández Martín, hubiese falsificado su título de abogado.

¿Cómo explicar aquel empeño personal de Franco en una ejecución que, aunque firmaron todos sus ministros, le iba a deparar problemas en las relaciones exteriores, como le quiso hacer ver Fernando Castiella?

Quien mejor describió la razón de peso psicológica que para el dictador hizo innegociable aquel fusilamiento fueDionisio Ridruejo, falangista de la primera hora, coautor de la letra del Cara al sol, y muy pronto distanciado del franquismo hasta ser encarcelado como opositor en los disturbios estudiantiles de febrero de 1956. Ridruejo, cuya evolución personal denota un coraje moral mayúsculo, publicó cinco días después de la ejecución de Grimau, el 24 de abril de 1963, un artículo en Le Monde titulado La guerra continúa, en el que denunciaba el recurso de Franco a esa ejecución como una manera de volver a su último refugio en la ilegitimidad de origen, la de la sangre, la del vencedor del 39. Ridruejo desnudaba así la mente del general:

A primera vista no se trata de un acto cruel, sino también de un acto absurdo. Sin embargo, raramente son absurdos e inexplicables los actos políticos… Grimau ha muerto “representando” al enemigo de la guerra continuada por las características que a Franco le convienen. Pero ha muerto, verdaderamente, porque se trata de devolverle a esa guerra –ya apagada y conclusa para los españoles corrientes- toda su vivacidad. Matarle ahora, a los veinticinco años del fin de la guerra, es como volver a matar a todos los muertos. En el clima de guerra que Franco busca para durar. Franco contra la moral, contra la razón y contra todos cuando, inevitablemente, está en la última vuelta del camino.

Las cuentas pendientes de Carrillo y Semprún

Esa significación icónica que tuvo el fusilamiento de Grimau, último miembro del Partido Comunista condenado a muerte por el dictador, no es para nada ajena a que el hecho reapareciese, de forma abrupta, al comienzo de la Transición. Fue Jorge Semprún, que había compartido tareas de clandestinidad con Grimau de 1955 a 1959, quien rescató su nombre en la Autobiografía de Federico Sánchez, dondeachacaba a Santiago Carrillo responsabilidad en su captura y muerte, haciendo ver que un hombre que había combatido en la Guerra Civil nunca debería haber vuelto a España, como hizo enviado por Carrillo. Y dejando entrever que Carrillo había utilizado fríamente a Grimau como mártir a mayor propaganda del partido.

Aquel ataque frontal, con todo el daño que ese libro, ganador del Premio Planeta con récord de ediciones vendidas y convertido en objeto de pública controversia, hizo al PCE justo antes de las elecciones de 1977, no fue tampoco un acto absurdo, siguiendo el razonamiento de Ridruejo. Generar aquella polémica hizo mucho por sumergir la figura de Carrillo en el pasado, en el inconsciente colectivo del 36, frente a todos los esfuerzos que éste había hecho por su aggiornamento como impulsor del eurocomunismo y de la reconciliación nacional.

Semprún, después de diez años actuando como clandestino del PCE en España (como Federico Sánchez, Pajarito, Grador, Larrea, que todos esos fueron sus pseudónimos), y de ser considerado por Carrillo poco menos que como su delfín, había sido abruptamente expulsado del partido en 1964, junto a Fernando Claudín, por una disputa ideológica en la cual Carrillo, en su faz paranoica, quiso ver en realidad un pulso, una amenaza a su liderazgo.

Arrojado a las tinieblas exteriores, Semprún recompuso su figura como escritor y guionista de prestigio internacional. Y aguardó el momento crucial de las primeras elecciones democráticas, para echar sobre la conciencia del PCE la muerte de Julián Grimau.

Carrillo nunca replicó a aquella acusación. Rehuyó la pelea y vivió sus vanos días de efímera gloria política en la España democrática, antes de ser él mismo expulsado del partido en 1985.

Quince años después, en el invierno de 2000,cuando el veterano exsecretario general y el exministro de Cultura con Felipe González vivían ya en el plácido lugar de los padres de la patria o de los guardianes de la memoria histórica (eso sí, sin haber retomado nunca su relación, con la vieja querella histórica abierta) sentí la inquietud de reunir a Carrillo y a Semprún en torno a aquella encrucijada que fue la ejecución de Grimau, cuyas raíces llevaban a la Guerra Civil y cuya sombra se había alargado hasta la propia suerte del PCE en la transición.

Cuando me decidí a invocar el nombre de Grimau todavía vivían casi todos los protagonistas de la clandestinidad comunista. Sánchez Montero, Javier Pradera, Vázquez Montalbán, Eduardo Haro Tecglen, Jordi Solé Tura, Gregorio López Raimundo… Con los testimonios de todos ellos fui recomponiendo el puzzle de aquel tiempo que cerró trágicamente la ejecución del 20 de abril de 1963.

Me costó mucho que Carrillo aceptase hablar sobre Julián Grimau. Creo que fue la última vez que lo hizo. Y la única en la que decidió aportar su versión sobre la atribución de responsabilidades en la caída de 1963. En ella, desmitificaba la leyenda de Jorge Semprún como clandestino con nervios de acero y me describía a un hombre presa de ataques de pánico heredados del síndrome concentracionista adquirido en el campo de Buchenwald. Un Semprún que había claudicado, que se sintió sin fuerzas para volver. Una escena en París donde su mujer, Colette Leloup, le imploraba que no permitiese que Jorge regresara a Madrid.

Y de ahí, de esa renuncia según Carrillo, derivó la consecuencia de la captura por la Brigada Político Social de un Grimau que estaba ya quemado y debería haber salido de España, sustituido por el intelectual.

También recuerdo la dificultad posterior para transmitirle aquel mensaje a Jorge Semprún. Ni siquiera la buena voluntad del siempre noble Javier Pradera me sirvió para llegar hasta él. Finalmente, el azar de un festival de cine y un homenaje al cineasta Costa-Gavras me llevó a encontrarme con Federico Sánchez, en una cita que tuvo mucho de clandestinidad. Jorge Semprún Maura, campechano, aún no herido por la enfermedad ósea de sus últimos años, revivió a su pesar aquella noche del 20 de abril de 1963, esta vez en una versión para él visiblemente incómoda.

Aguantó el tirón, negó la mayor, consumió su whisky y me despidió con tanto alivio como educación.

No volví a verle. De su enfado con mi visión de su clandestinidad junto a Grimau, volcada en un libro en el 2005, me habló un amigo común que coincidió con él en un acto en la Fundación Blanquerna ese mismo año.

Cuando Carrillo falleció el pasado septiembre, el diario El Mundo cerró su suplemento especial con un artículo firmado por una de las dos hijas de Julian Grimau, Carmen, en el que desahogaba su visión del camarada secretario general como el hombre sin escrúpulos a la hora de maquillar una y otra vez su biografía. El Carrillo sin reparos en empedrar en el sacrificio de tanta idealista militancia -la de su padre, la de tantos otros- su camino hacia lo que él creía el poder.

Por Carmen y este texto sé que la familia de Julián entendió generosamente mi intención de rescatar a Grimau del olvido o de las reinvenciones de los dos pro-hombres de la transición o de la memorabilia de los lager.

Por otra parte, ahora que se cumplen cincuenta años de su ejecución, conviene no olvidar que los intentos de la familia por rehabilitar el nombre de Julián Grimau se dieron de bruces con anómala y enfermiza negativa del PP en el parlamento a mostrar una pizca de compasión con el pasado. El mismo PP que el pasado lunes, 14 de abril, impidió que el Congreso de los diputados aceptase valorar la II República como “un tiempo de avances sociales”.

*

José Luis Losa es periodista y autor del libro

Caza de Rojos (Espejo de tinta, 2005) sobre la ejecución de Grimau y las actividades en la clandestinidad del PCE en Madrid en los años 50