https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20251117/quema-libros-lapiz-rojo-40-122923672

El régimen liquidó la libertad de expresión y opinión con una represión implacable, pero la falta de criterios claros convirtió el trabajo de los censores en terreno abonado para los excesos y los disparates

Franquismo, la asignatura pendiente del sistema educativo

Gordon Scott y Sarah Shane, en 'La gran aventura de Tarzán' (1959). Demasiado 'hot' para los niños del franquismo. / EPC

Aunque las quemas de libros fueron una práctica habitual durante la Guerra Civil en las zonas que iban cayendo en manos de los golpistas (la barcelonesa plaza de Catalunya también fue escenario de una aparatosa pira "purificadora"), el régimen franquista se afanó en borrar el rastro de aquel 'bibliocausto' (la expresión es de la historiadora Ana Martínez Rus) después de la derrota de la Alemania nazi, cuando entendió que lo de reducir el pensamiento a cenizas a la vista de todo el mundo no era quizá la mejor manera de ganar complicidades. Sin embargo, con su mezcla de retórica carpetovetónica y odio cultural, ceremonias como la de la Universidad Central revelan las claves sobre las que la dictadura iba a edificar el aparato de censura que en las décadas siguientes le permitiría liquidar la libertad de opinión y de expresión para garantizar la "pureza ideológica" del Estado totalitario.

Quema de libros en el patio de la Universidad Central de Madrid, el 30 de abril de 1930. / Archivo

En un primer momento, la estructura con la que el régimen controlaba toda la producción escrita, sonora y visual del país era cosa de la Falange y tenía un cariz eminentemente político, orientándose a eliminar cualquier resquicio de pluralismo ideológico y a crear una conciencia colectiva inspirada en los valores del Movimiento Nacional (esto es, del fascismo español). Con el final de la Segunda Guerra Mundial, la censura y la propaganda dejaron de depender de la Secretaría General del partido único para quedar en manos del Ministerio de Educación Nacional, primero, y del Ministerio de Información y Turismo, después, un viraje que la Iglesia católica aprovechó para ganar peso en el desempeño de la actividad censora. Esta circunstancia acabaría otorgando a la censura franquista una personalidad singular: tan importante era que la cultura secundara el discurso del Gobierno como que no enseñara las rodillas.

Por otra parte, la heterogénea composición del cuerpo de censores (que a menudo eran simples colaboradores sin el estatus de funcionarios, con abundancia de exmilitares, sacerdotes y escritorzuelos afanosos por labrarse una carrera) y la falta de unas directrices claras convirtieron el ejercicio de la censura en un terreno abonado para los excesos y los disparates. Una galería de despropósitos que solo el tiempo transcurrido permite revisar con una sonrisa y no con el estremecimiento que merece.

La prensa: censurar hasta a Franco

"La política de prensa del franquismo fue ciertamente destructiva. Acabó con la información y también con los periódicos. Durante años solo existieron vehículos de propaganda al servicio del poder político". Lo afirma el periodista Justino Sinova, autor del ensayo 'La censura de prensa durante el franquismo'. Sinova sostiene que el régimen franquista concebía el periodismo como una actividad de servicio al Estado en la que el periódico era un instrumento de acción política y el periodista, "un trabajador más de la Administración, aunque su salario fuera pagado por una empresa privada". Esa idea quedaba fijada y desplegada en la ley de prensa de 1938, una norma dictada en plena Guerra Civil con carácter excepcional y transitorio y que se mantuvo vigente hasta 1966. Durante esos 28 años, el control de la información fue implacable.

Cabecera del diario barcelonés 'La Prensa', en febrero de 1946 / Archivo

Además de la depuración de profesionales y de la designación directa de los directores de las publicaciones (tanto de las que pertenecían al Movimiento como de las de titularidad privada), el Gobierno ejercía la censura en una doble dirección: por un lado, impartía consignas y repartía entre los medios textos e imágenes "de obligada inserción"; por otro, manejaba el lápiz rojo y las tijeras para eliminar de los diarios y revistas los artículos, párrafos y expresiones que por una u otra razón considerara inapropiados. El entusiasmo con el que algunos censores desempeñaban su tarea dio lugar a episodios de lo más chusco: tanto celo ponían que para agradar a Franco podían llegar a censurar a… Franco.

El llamado caudillo, que en 1949 recibió de la Dirección General de Prensa el carnet de periodista de honor número uno, publicó 91 artículos con tres seudónimos distintos -Jakim Boor, Hispanicus y Macaulay- en el diario falangista 'Arriba'. Uno de ellos, titulado 'Serenidad', trataba sobre la crisis económica que atravesaba en esos momentos Gran Bretaña y contenía frases de tibia alabanza hacia las medidas adoptadas por el gobierno de aquel país, en manos del Partido Laborista. Esas frases fueron diligentemente tachadas por el funcionario de la oficina de censura a cuyas manos fue a parar el texto, que ignoraba la verdadera identidad del autor. Cuando el artículo volvió a la redacción del periódico con las correcciones en rojo, hubo gran jolgorio. Por supuesto, se publicó sin ninguna enmienda.

Con la entrada en vigor, en marzo de 1966, de la Ley de Prensa e Imprenta impulsada por el ministro Manuel Fraga las cosas cambiaron. La nueva norma pretendía consagrar, con notables limitaciones, las libertades de expresión y de empresa, así como la libre designación de los directores. Desaparecía la censura previa, sí, pero la ley seguía exigiendo a las publicaciones el "respeto a la verdad y a la moral" y el acatamiento de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, reservándose la posibilidad del secuestro administrativo. Al amparo de la norma, entre 1966 y 1975 fueron incoados más de 1.200 expedientes y se impusieron numerosas sanciones.

Los libros: 'letricidio' y autocensura

De un régimen que anunciaba su llegada quemando libros en público y expurgando a conciencia bibliotecas y librerías particulares no cabía esperar políticas muy caritativas con el sector editorial. No lo fueron. En un principio, todos los libros debían pasar antes de su publicación por la Sección de Censura de la Vicesecretaría de Educación Popular (solo al cabo de unos años quedaron eximidos de esa obligación los textos litúrgicos católicos, las partituras musicales anteriores a 1900 y los libros científicos y técnicos) y las casas editoriales que sobrevivieron a la guerra tuvieron que rehacer sus catálogos y destruir buena parte de sus 'stocks'. Cualquier libro que no llevara en la primera página de cada ejemplar la autorización de la censura era considerado clandestino y, por tanto, objeto de persecución.

Ahora bien, más allá de basarse en unos determinados preceptos morales, religiosos, políticos e ideológicos, los criterios que regían la acción de los censores (también llamados 'lectores') se caracterizaban por un alto nivel de ambigüedad y aleatoriedad. Lo que a un censor le podía parecer inocuo era un veneno intolerable para otro. Así se explica, por ejemplo, que durante años las novelas de Emilio Salgari estuvieran prohibidas en Barcelona mientras en Valladolid se podían leer. O que las obras de escritores españoles que trabajaban a tiempo parcial como censores fueran asimismo censuradas (el caso de Camilo José Cela es el más conocido). Además, la Iglesia Católica desplegó su propio cuerpo de censores-lectores y elaboraba listas de libros considerados perniciosos que, aunque hubieran pasado el filtro de la censura oficial, solían acabar siendo también retirados.

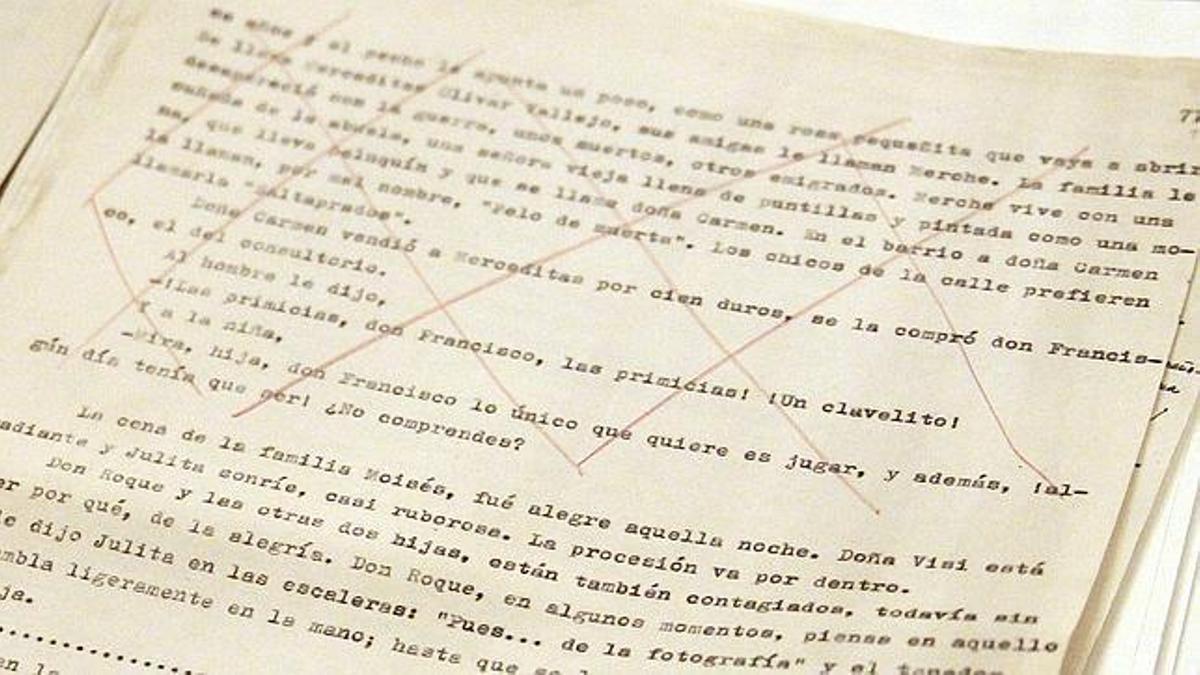

Página de la versión original de 'La Colmena', de Camilo José Cela, con párrafos censurados / Archivo

Con el tiempo, el aparato represor fue evolucionando en paralelo al desarrollo del régimen al que servía, relajándose en apariencia pero beneficiéndose del estupor y el miedo de los editores y, sobre todo, de los escritores que no habían elegido el camino del exilio tras la guerra. "La autocensura funcionó más que la censura -apunta el profesor Fernando Larraz, autor del libro 'Letricidio español'-. Al final, la vigilancia censora estaba más en el acto de escritura que en el de publicación. Ese fue precisamente el gran éxito de la represión cultural franquista: que 'adiestró' a los escritores del interior, facilitando así su propia labor".

El cine: antes incesto que adulterio

Durante las décadas que duró la dictadura franquista, la censura cinematográfica no fue simplemente un instrumento de control político: también fue, en muchos sentidos, una forma de intentar reescribir el guion del nuevo país salido de la guerra. Frente a la aversión que la Iglesia española sentía hacia las imágenes en movimiento -el salesiano Marcelino Olaechea, que fue obispo de Pamplona y arzobisbo de Valencia, llegó a afirmar que la quema de todas las salas de cine "sería un gran bien para la humanidad"-, los falangistas sí advirtieron desde primera hora las enormes posibilidades del cine como herramienta para comunicarse con la sociedad. Y con tal propósito desarrollaron una ambiciosa política cinematográfica sustentada en el dirigismo y la censura.

Los guiones debían aprobarse antes de rodar y, una vez filmada la película, podía ser recortada, modificada o incluso prohibida. Nada podía ofender la moral católica, el decoro patriótico ni las buenas costumbres. Ese corsé se aplicó también a las producciones que llegaban de fuera, que en muchos casos eran directamente prohibidas y en otros, alteradas para no incomodar al régimen ni al clero. La supresión de escenas -a veces, hasta límites que hacían incomprensible la trama- y la manipulación del texto a través del doblaje se convirtieron en prácticas recurrentes de la maquinaria censora.

Donald Sinden y Grace Kelly, en 'Mogambo'. Hermanos con derecho a roce. / Archivo

Los cambios en los diálogos fueron una generosa fuente de disparates antológicos. El más citado es el caso de 'Mogambo' (John Ford, 1953), película en la que el doblaje español, a fin de evitar que el personaje de Grace Kelly incurriera en adulterio con Clark Gable, convirtió el vínculo matrimonial entre ella y Donald Sinden en una relación de hermanos, poniendo ante los ojos de los espectadores un incesto en toda regla (¿por qué dormían los dos hermanos en la misma cama?). También en 'Arco de triunfo' (Lewis Milestone, 1948), el afán por preservar la honradez de Ingrid Bergman deparó un momento de ridículo sublime cuando, al ser interrogada sobre si el hombre que la acompañaba era su marido (en realidad, era su amante), la actriz negaba con la cabeza al tiempo que se escuchaba un rotundo "sí".

La retorcida personalidad de algunos censores queda asimismo al descubierto en los sicalípticos informes que emitían para justificar la calificación por edades de las películas. Hay ejemplos a raudales (búsquenlos en el muy recomendable libro de Alberto Gil 'La censura cinematográfica en España'), pero sirva este: el filme juvenil 'La gran aventura de Tarzán' (John Guillermin, 1959) fue prohibido a los menores con el argumento de que el héroe selvático, interpretado por Gordon Scott, resultaba demasiado atractivo: "La admiración física hacia el arquetipo masculino puede dañar psíquicamente a los adolescentes poco diferenciados, acentuando su complejo de timidez o de angustia sexual, desviando peligrosamente su atención de la sexualidad femenina". En cambio, el autor del informe sobre 'Con faldas y a lo loco' (Billy Wilder, 1959) necesitó bastante menos prosopopeya para decir, básicamente, lo mismo: "Prohibida aunque solo sea para subsistir la veda de maricones".

Suscríbete para seguir leyendo

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada